राज्यपालों के बिल रोकने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के बिल रोकने के अधिकार पर सुनवाई जारी है।

bhanu@chugal.com

सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े एक अहम संवैधानिक मामले पर सुनवाई जारी है। यह सुनवाई 'राष्ट्रपति संदर्भ' (Presidential Reference) के तहत हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ संवैधानिक सवालों पर राय मांगी है। बुधवार, 10 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई में विभिन्न राज्यों और याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसमें मुख्य रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा सहमति देने में लगने वाले समय और उनकी विवेकाधीन शक्तियों पर गहन बहस हुई।

सुनवाई का मुख्य मुद्दा

इस मामले का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं। कई राज्यों ने तर्क दिया है कि ऐसा करने से संवैधानिक गतिरोध पैदा होता है और लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा बाधित होती है।

राज्यपालों की मनमानी पर सवाल

अधिवक्ता अवनी बंसल ने दलील दी कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों द्वारा मनमानी शक्ति का दुरुपयोग एक वास्तविक संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा 'जितनी जल्दी हो सके' (as soon as possible) जैसे वाक्यांशों का उपयोग होने पर भी यदि कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होती है, तो वे मनमानी तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि विधायी प्रक्रिया ही बाधित हो जाएगी और 'जनता की इच्छा' को ठुकराया जा सकता है।

क्या तय होनी चाहिए समय-सीमा?

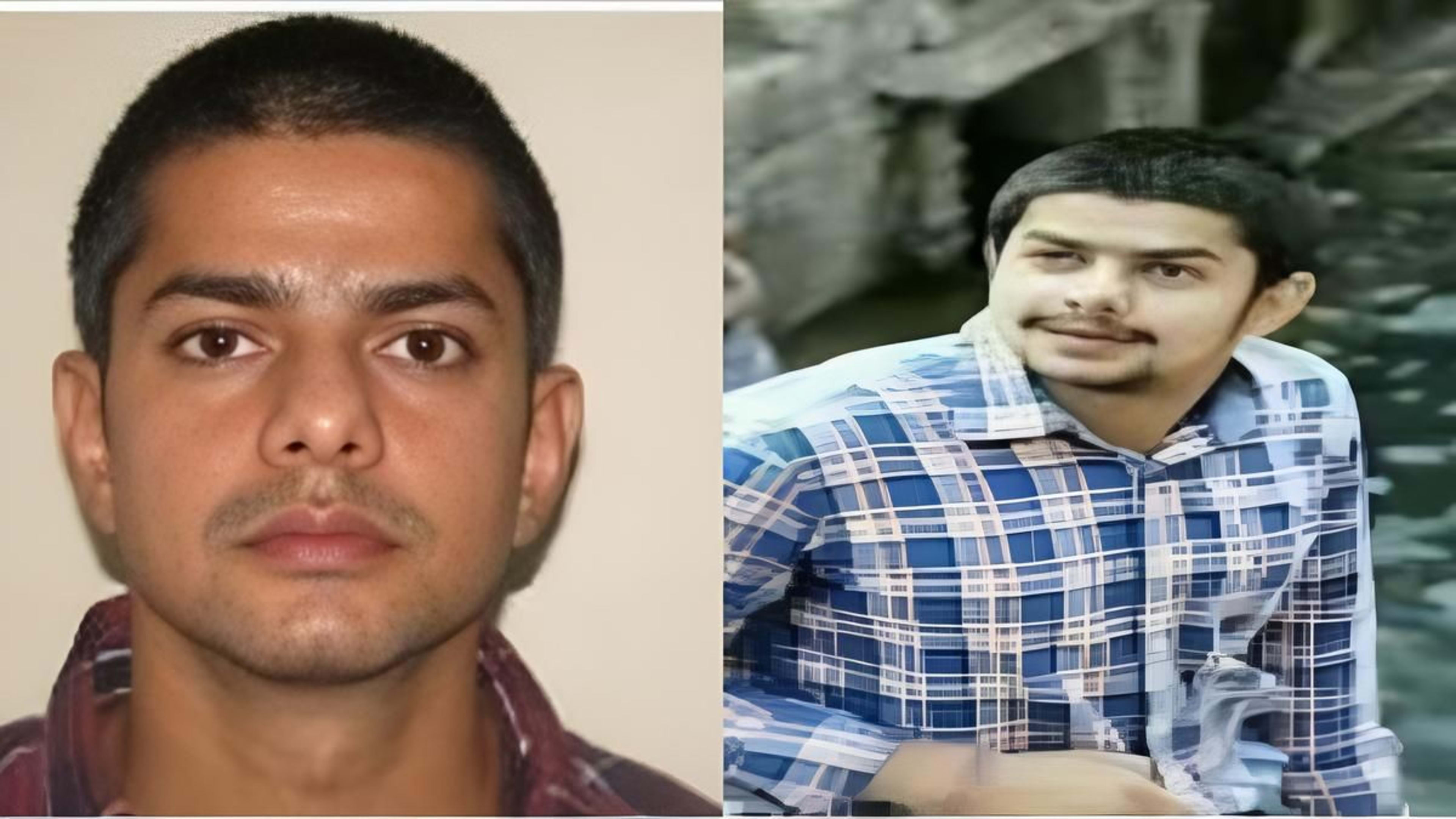

अवनी बंसल ने यह भी कहा कि सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने की सिफारिश की थी कि राज्यपाल राजनीतिक जोड़तोड़ का जरिया न बनें। बंसल ने जोर दिया कि अनुच्छेद 200 में उल्लिखित 'जितनी जल्दी हो सके' का मतलब एक 'उच्चतर समय-सीमा' है, न कि 'उचित समय' जैसा कोई लचीला वाक्यांश। उन्होंने विधायकों शशिकांत सेंथिल की ओर से पेश होते हुए विशिष्ट समय-सीमा तय करने के पक्ष में तर्क दिया।

न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक अधिकार

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि उच्च संवैधानिक अधिकारियों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा अक्सर अनुपस्थित होती है, जिससे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ कोई राहत का रास्ता नहीं बचता। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण गिनाए, जैसे राज्यपाल का मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने से इनकार करना, राष्ट्रपति का न्यायाधीश की नियुक्ति के वारंट को रोकना, राज्यपाल का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में प्रस्तुत न करना, यूपीएससी का किसी विशेष वर्ष में परीक्षा न कराना, या चुनाव आयोग का समय पर चुनाव कराने में विफल रहना।

राष्ट्रपति संदर्भ क्या है?

गोपाल शंकरनारायणन ने अनुच्छेद 143 (सलाहकारी क्षेत्राधिकार) के आवश्यक पहलुओं को भी समझाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल 'रिपोर्ट' के रूप में 'राय' देता है, इसमें कोई विवाद तय नहीं होता और यह प्रक्रिया प्रतिवादी नहीं है। ये राय 'कानून अधिकारियों की राय से ज़्यादा प्रभावी नहीं होतीं' और अनुच्छेद 141, 142 और 144 इस पर लागू नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस रिपोर्ट का कोई अनादर (Contempt) नहीं हो सकता – राष्ट्रपति इसे मान भी सकते हैं या इसके बावजूद कार्य कर सकते हैं। यह राय एक नज़ीर (precedent) के रूप में बाध्यकारी नहीं होती, हालांकि इसका 'महान प्रेरक मूल्य' होता है।

राज्यों का पक्ष: तेलंगाना और मेघालय की दलीलें

- मेघालय के महाधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि विधेयक पर सहमति रोकने का अधिकार एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास केवल एक विकल्प है - विधेयक को सहमति देना। यदि विधेयक पुनर्विचार के बाद वापस भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।

- तेलंगाना के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी ने कहा कि कई कानून एक से अधिक विधायी क्षेत्रों में आते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संदर्भ में, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास किसी राज्य के विधायी निर्णय का न्यायिक मूल्यांकन करने का अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है; यह क्षेत्र विशेष रूप से न्यायपालिका के लिए आरक्षित है। रेड्डी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर केवल बैठकर 'घोषणा' किए बिना उसे अधर में नहीं लटका सकते। उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से ऐसा करने की कल्पना नहीं की गई है।

तमिलनाडु की व्यथा

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने कहा कि तमिलनाडु लंबे समय से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक विधेयक केवल राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, और राज्यपाल एक संवैधानिक अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। उन्होंने जोर दिया कि राज्यपाल की प्रतिरक्षा अदालत को उनके कार्यों की वैधता की जांच करने की शक्ति से वंचित नहीं करती है। हालांकि, CJI ने उन्हें याद दिलाया कि यह एक 'संदर्भ' मामला है और इसमें व्यक्तिगत व्यथा मायने नहीं रखती, बल्कि कानून के सवालों पर चर्चा होनी चाहिए।

पंजाब की दलील: कोर्ट का अभ्यास ही कानून

पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने 35 ऐसे मामलों की सूची संकलित की है, जिनमें शीर्ष अदालत की दो और तीन-न्यायाधीशों की पीठों ने कानून के महत्वपूर्ण सवालों पर सुनवाई की और निर्णय लिया है। यह केंद्र के इस तर्क का खंडन करने के लिए था कि संविधान की व्याख्या पर कानून के महत्वपूर्ण सवालों को अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 145(3) के तहत न्यूनतम पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना और तय किया जाना चाहिए। दातार ने कहा कि अदालत द्वारा अपने लिए बनाए गए आचरण के नियम ही कानून बन जाते हैं, "cursus curiae est lex curiae" यानी "न्यायालय का अभ्यास ही न्यायालय का कानून है।"

आंध्र प्रदेश का केंद्र को समर्थन

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आंध्र प्रदेश केंद्र सरकार का सभी मुद्दों पर समर्थन करता है, सिवाय इसके कि राज्य किसी भी मुद्दे पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकते।

CJI की पिछली टिप्पणी

बुधवार को सुनवाई शुरू होने से पहले, मंगलवार (9 सितंबर 2025) को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने टिप्पणी की थी कि राज्यपालों को राज्य सरकारों के 'सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक' के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने केरल सरकार के इस तर्क से सहमति व्यक्त की थी कि दोनों संवैधानिक अधिकारियों के बीच कामकाजी संबंध 'सहयोगात्मक' होने चाहिए और विधेयकों पर समय पर कार्रवाई होनी चाहिए।

यह सुनवाई दोपहर के भोजन के बाद भी जारी रहेगी।